独特的贺龙十大元帅谁最特殊?应该是贺龙。为什么呢?因为在十大元帅都没有露头,

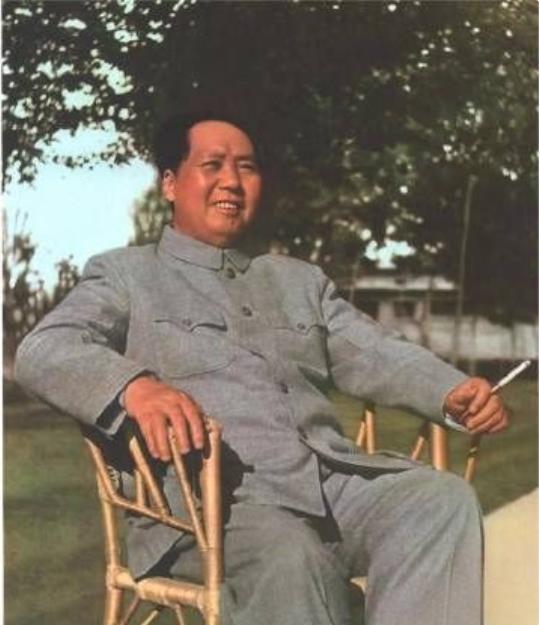

独特的贺龙十大元帅谁最特殊?应该是贺龙。为什么呢?因为在十大元帅都没有露头,都没有什么名声的时候,贺龙已经是威名赫赫。1955年秋天,怀仁堂的灯光很亮。坐着一屋子将军,个个腰杆挺直,胸前挂着亮闪闪的勋章,眼神都带着光,像是在等什么大事。其实也确实是大事——新中国头一回给军人授衔,命令状一张张发,编号从001排起。那天到底谁排第一?没人明说,也没人敢问。朱德走上去,第一个接过命令状,大家心里一热:果然是他,该他。他是红军老祖宗啊,谁不知道井冈山那阵子,“朱毛红军”四个字都印旗子上了。可等命令状翻过来一看,编号是004。场子里没人吱声,但心里啊,多多少少有点嘀咕了。那001去哪了?有些人猜是毛主席。可那会儿其实都知道,毛主席早说了,他不领衔。他不光不领元帅,连为他专设的大元帅都不肯要。肩章早都绣好了,帽子也裁好了,他看了一眼,说,不要。说完就是真的不要了。大伙儿当时有点蒙,后来也明白了,他是那个年代里唯一能不要这个“头名”的人。那001到底给谁了?几十年没人说破,直到后来,有人去采访贺龙的家人。旧物堆里翻出一张命令状,纸边卷了,字还清楚,上头编号,赫然是——001。这事传出去的时候,有人是不信的,说贺龙虽说资格老,但排第一是不是有点过了。可只要往回倒一倒,很多事就对上了。1927年,南昌。天热得像蒸笼,半夜一点多,街上突然就炸了。枪响、马叫、人喊,乱成一锅粥。南昌起义打响了,而这枪,是贺龙指挥打的。他那时候还不是党员,身份不清不楚的,但这仗是他领头干的。起义后几天,他在瑞金填了入党表,纸上的笔迹很直白:资产没有,旧交不来往。这就有点意思了——身份是后来补的,可枪是他先开的。蒋介石当年花了大力气想拉贺龙,开价五百万大洋,加上个兵工厂,还答应给他一个师长的位置。这种条件摆在别人面前,腿都软了。贺龙呢?没搭理。他跟人说,我不是为了这些来的。他是个混过江湖的人,说话糙,脾气冲,可一旦认准了路,就拐不过弯来。后来抗战,他负过伤,腿脚落下毛病,本可以留在部队养伤。可他没有,他把手下的兵交出去,自个儿去了后方搞后勤。再后来,又调去搞体育,连体委都干过。有些人背后说风凉话,说贺龙是被“边缘”了。可那时候谁真被边缘,自己心里有数。他自己一句话:兵是党的,不是我的。这句看着普通,讲出去可真不多见。那个年代,哪个将军不把兵当命?贺龙不是不要,而是他知道什么时候该放下。他能冲在前,也能撤下来。他能打仗,也能搞分粮、拉操场线。他不是那种只会一条道走到黑的人,但他干什么,都是掏心掏肺地干。这就是贺龙这个人。不怕吃亏,不争名头,也不怵得罪人。他说话冲是冲,但从不弯着腰求人,也不拿功劳去压别人。这样的脾气,在十大元帅里算得上一个“异数”。所以,军衔编号是001,不是没道理的。主席不是说了嘛,别拿战功去排座次。排头的,不光看打得怎么样,还得看你这人是不是干净,是不是有格局。贺龙身上的这股劲儿,怕是毛主席最看重的。再说那份命令状吧。编号是001,但八一勋章贺龙的却是009。这也挺有意思。勋章的前三个编号留给领导人没发,朱德是004,贺龙比他还靠后。你说编号这玩意儿,真有个准数吗?也不一定。但反倒是这层模糊,让人更想琢磨。编号像是个影子,藏着点意思,又不肯全说出来。朱德在前线打了一辈子仗,彭德怀脾气倔得像铁,林年轻就横扫千军。贺龙跟他们不一样,他身上的那种草莽气、那种“讲义气”的味道,没人能替代。他不是学校里一步一步熬出来的将军,是从小兵一路混上来的,在码头、街巷里看尽人情冷暖的人。他不是没受过误会,也不是没被打压过。可他一直都在队伍里,从不脱身,也从不躲。怀仁堂那天的照片现在还能看到。贺龙站在人群里,脸上的笑不是那种僵着的,是那种见惯风浪之后自然带出来的笑。他不像有些人,脸板着,神色紧张。他挺放松,像是对这一切早就看淡了。你要说编号重要不重要,谁都说不上。可看得出来,这001落在他头上,是有讲头的。很多年后,照片泛黄,纸张破了边,但照片里那一排人还站着。贺龙站在中间,笑容挂着,眼神里像是还在盯着什么远处的东西。背景模糊了,灯光淡了,连编号都模糊了,但那张脸,是定住了的。